Ce mardi 11 novembre 2025, nous célébrerons le 107ème anniversaire de la signature de l’Armistice de 1918 mettant fin à la Première Guerre mondiale.

Ce mardi 11 novembre 2025, nous célébrerons le 107ème anniversaire de la signature de l’Armistice de 1918 mettant fin à la Première Guerre mondiale.

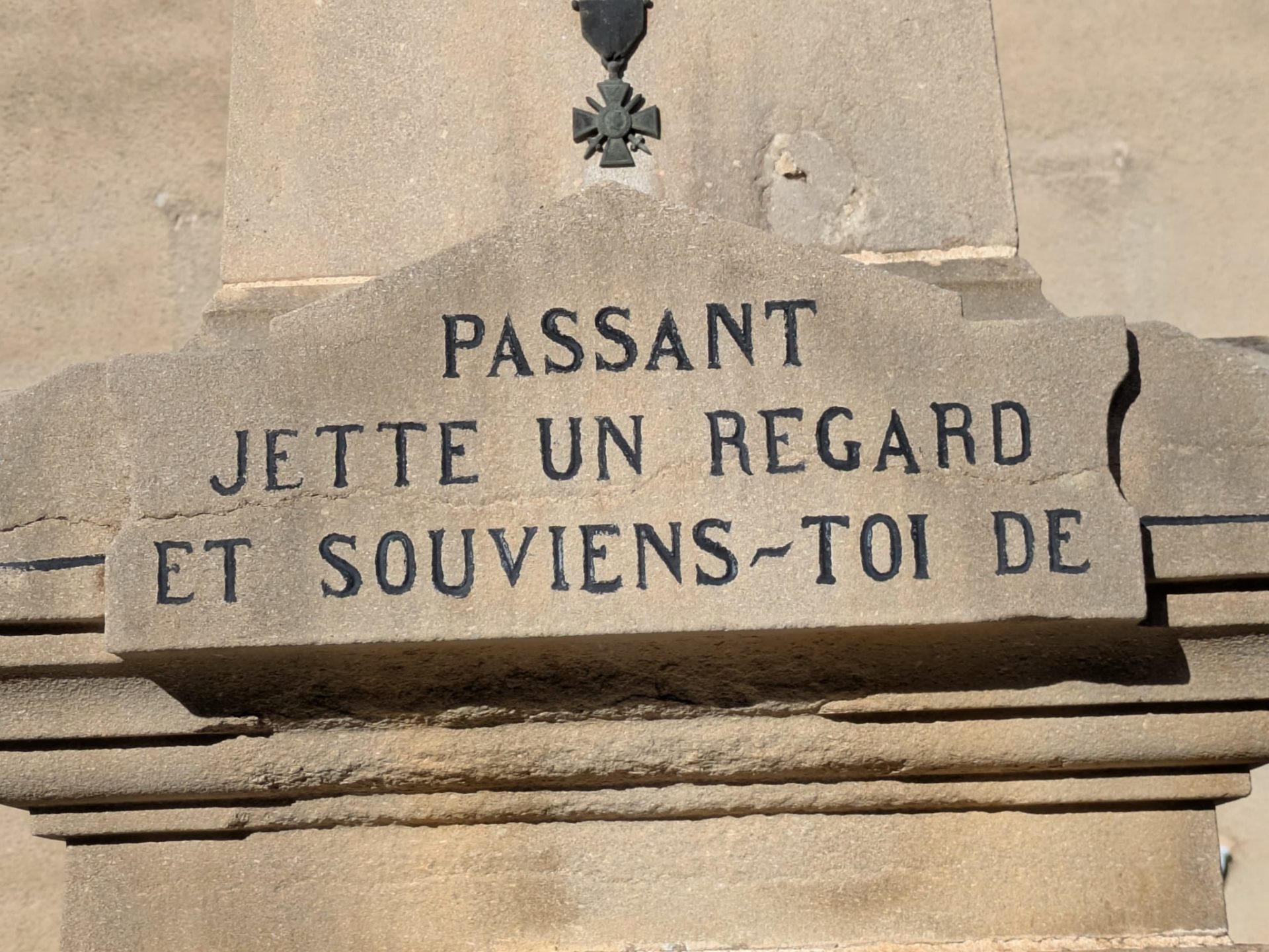

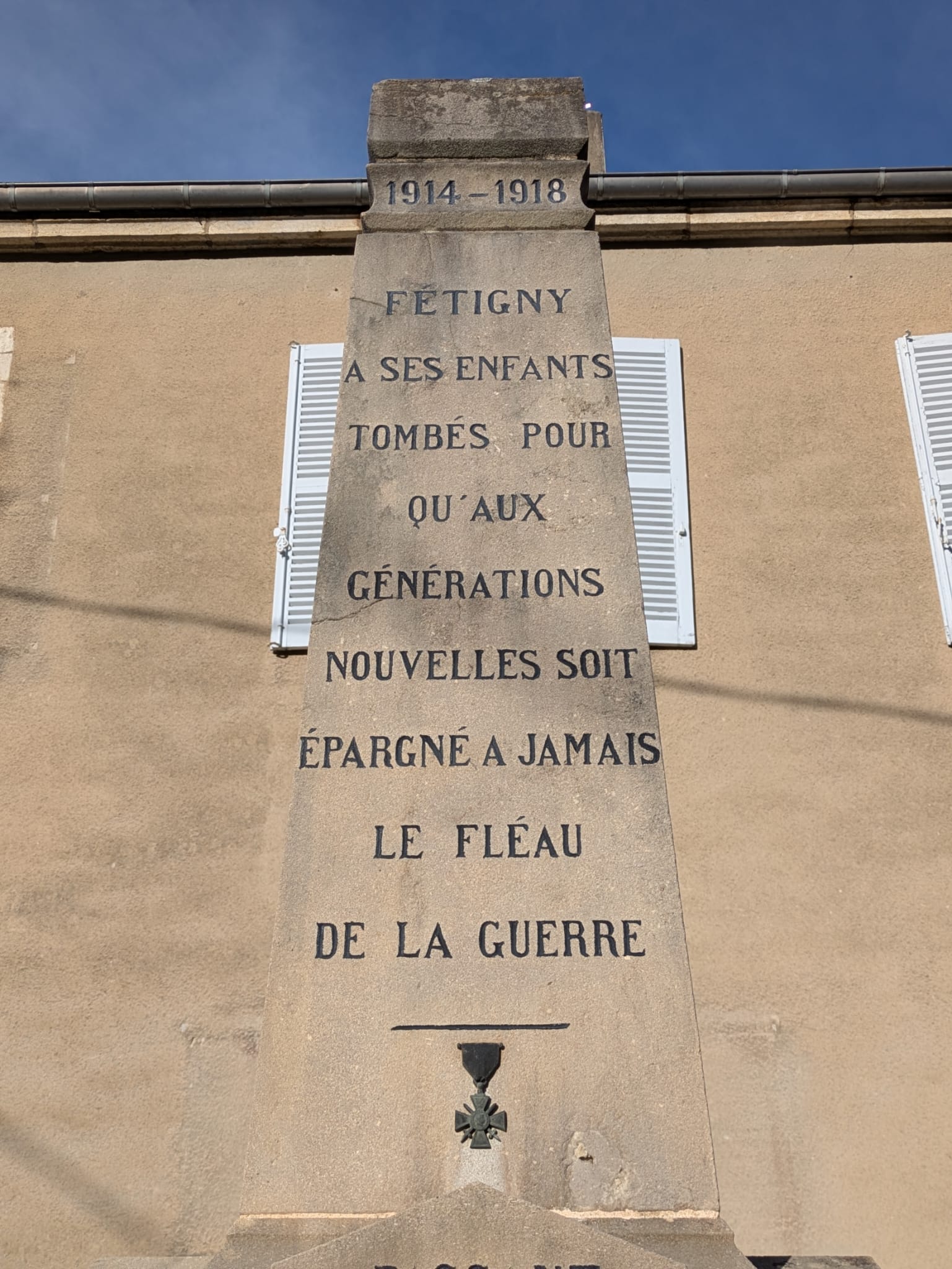

Aujourd’hui, la commune de Valzin en Petite Montagne s’est réunie à Fétigny pour commémorer le 11 novembre, journée nationale de la Victoire de 1918 et d’hommage aux soldats morts pour la France. La cérémonie, tenue au Monument aux Morts, a rassemblé habitants, élus, porte-drapeaux et représentants des associations d’anciens combattants.

Ce moment de recueillement et de mémoire a permis de rendre hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la paix. La présence de la population témoigne de l’importance du devoir de mémoire dans notre commune.

Ce moment de recueillement et de mémoire a permis de rendre hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la paix. La présence de la population témoigne de l’importance du devoir de mémoire dans notre commune.

Les message de Madame Catherine VAUTRIN, ministre des Armées et des Anciens combattants et de Madame Alice RUFO, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants 11 novembre 2025 ont été rapportés par lus par Maëlys et le Maire Thierry Comte.

La Marseillaise chantée en coeur par les habitants, la lecture « des morts pour le France « par des conseillers de chaque village ont ponctué la cérémonie, soulignant le respect et la solidarité envers les héros de notre histoire.

La commune remercie tous les participants pour leur présence et leur engagement à perpétuer ce souvenir essentiel aux générations futures.

Message de Madame Catherine VAUTRIN, ministre des Armées et des Anciens combattants et de Madame Alice RUFO, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants 11 novembre 2025 :

Le 11 novembre, la France écoute battre son Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix.

il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d’Argonne.

Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts, durant quatre années, dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue.

Un million quatre cent mille soldats « tombés au champ d’honneur », autant de familles meurtries. Quatre millions de blessés et de mutilés. Et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin.

Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent.

Unis dans cette mémoire, nous rendons visible idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. « Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garanties », selon les mots du général de Gaulle en 1941. Ce projet porte un nom : la République.

La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, honoré à la place la plus élevée : celle qui occupe la tombe du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe.

En lui s’incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d’hier et d’aujourd’hui, jusqu’a ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant.

En lui se mêlent leurs visages venus de tous horizons. Ceux des fusiliers marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude. Ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence. Ceux des francs-tireurs et partisans, et des résistants du réseau Alliance. Ceux de ces combattants venus du Pacifique, des Amériques et qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles, ou les croix des carrés militaires. Ceux des incorporés de force alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience. Ceux qui croyaient au ciel et ceux qui croyaient pas.

Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne jamais éteinte.

Il y a cent ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du Bleuet de France. Devenue le symbole de la solidarité avec le monde combattant, cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force de la Nation.

Force d’âme qu’ont rappelée les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la Libération et de la Victoire, dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible.

Assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Weil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne : « le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable ».

Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, « l’homme des Lumières dans l’armée des ombres », en incarna l’exemple. Son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le Président de la République, rappelle que de défaite est toujours un poison mortel.

La flamme qui l’animait fut une invincible espérance, l’espérance de ceux

qui ont décidé d’être forts pour protéger ce qui est juste.

Cette espérance que symbolisaient déjà dans le ciel de Reims, le 11 novembre 1918, les tours restées debout de la cathédrale martyre. Le 8 juillet 1962, sous ses voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco- allemande, pour que l’Europe vive libre et en paix.

Car là sera toujours l’espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, consciente de sa vocation universelle au service de la paix.

Vive la République. Vive la France !

La rose et le réséda

Celui qui croyait au ciel

Celui qui n’y croyait pas

Tous deux adoraient la belle

Prisonnière des soldats

Lequel montait à l’échelle

Et lequel guettait en bas

Celui qui croyait au ciel

Celui qui n’y croyait pas

Qu’importe comment s’appelle

Cette clarté sur leur pas

Que l’un fût de la chapelle

Et l’autre s’y dérobât

Celui qui croyait au ciel

Celui qui n’y croyait pas

Tous les deux étaient fidèles

Des lèvres du cœur des bras

Et tous les deux disaient qu’elle

Vive et qui vivra verra

Celui qui croyait au ciel

Celui qui n’y croyait pas

Quand les blés sont sous la grêle

Fou qui fait le délicat

Fou qui songe à ses querelles

Au cœur du commun combat

Celui qui croyait au ciel

Celui qui n’y croyait pas

Du haut de la citadelle

La sentinelle tira

Par deux fois et l’un chancelle

L’autre tombe qui mourra

Celui qui croyait au ciel

Celui qui n’y croyait pas

Ils sont en prison

Lequel a le plus triste grabat

Lequel plus que l’autre gèle

Lequel préfèrent les rats

Celui qui croyait au ciel

Celui qui n’y croyait pas

Un rebelle est un rebelle

Nos sanglots font un seul glas

Et quand vient l’aube cruelle

Passent de vie à trépas

Celui qui croyait au ciel

Celui qui n’y croyait pas

Répétant le nom de celle

Qu’aucun des deux ne trompa

Et leur sang rouge ruisselle

Même couleur même éclat

Celui qui croyait au ciel

Celui qui n’y croyait pas

Il coule il coule et se mêle

A la terre qu’il aima

Pour qu’à la saison nouvelle

Mûrisse un raisin muscat

Celui qui croyait au ciel

Celui qui n’y croyait pas

L’un court et l’autre a des ailes

De Bretagne ou du Jura

Et framboise ou mirabelle

Le grillon rechantera

Dites flûte ou violoncelle

Le double amour qui brûla

L’alouette et l’hirondelle

La rose et le réséda

Louis Aragon

Chaque année, le 11 novembre, la France marque une pause.

Quelques heures hors du tumulte du temps présent pour se rappeler le passé et ceux qui ont perdu la vie et sont tombés au combat. Le temps de se souvenir de ces centaines de milliers d’hommes dont seule la puissance de la mémoire collective peut constituer encore un souffle vital.

À 11 heures (ou plus tôt), les cloches sonnent et les drapeaux sont abaissés devant les 36 000 monuments aux morts. Devant ces derniers, qui ont été érigés dans les années 1920, les élus, les anciens combattants et des écoliers se rassemblent. Ces monuments, souvent au cœur du village, sont marqués des noms de tous les hommes tombés au front.

Le 11 novembre, d’un hommage aux Poilus…

Le 11 novembre, est avant tout commémoré l’armistice de 1918. Ce jour-là, les généraux alliés et allemands se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé provenant du train d’État-Major du maréchal Foch, dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne. À 5h15 précisément, l’armistice est signé. À 11h, le cessez-le-feu est effectif. Quelques années plus tard, un mémorial sera construit sur la voie de chemin de fer du célèbre wagon.

Après plus de quatre années d’un conflit sanglant, les canons de la Première Guerre mondiale se sont tus. L’accord a mis fin aux combats entre la France, ses alliés, et l’Allemagne. Terrible bilan : dix millions de morts, dont 1,4 million de soldats français.

Ce jour mythique a néanmoins connu de multiples évolutions, au fil des décennies. En 1920, la République a rendu pour la première fois un hommage au Soldat inconnu mort pendant la Grande Guerre. Deux ans plus tard, il devient une fête nationale et un jour férié, selon la loi du 24 octobre. Le 11 novembre 1923, André Maginot inaugure la Flamme du souvenir, ravivée chaque soir sous l’Arc de Triomphe.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le 11 novembre 1940 devient le théâtre d’une défiance virulente contre les nazis. Un rassemblement de plusieurs milliers de personnes devant l’Arc de Triomphe est violemment réprimé par l’occupant. Il est aujourd’hui considéré comme un des premiers actes publics de résistance.

…à un hommage à tous les soldats français

En 1975, la cérémonie est élargie à tous les soldats tombés pour la France. Sont donc intégrés les morts des guerres de décolonisation et d’autres conflits divers. Autre étape marquante : en 2012, elle inclut les soldats décédés en opérations extérieures. Un bon moyen de rappeler l’engagement de la France dans des missions internationales. Le 11 novembre 2018, à l’Arc de triomphe, une cérémonie commémore le centenaire de l’armistice de la Grande Guerre. À cette occasion, près de 70 dirigeants étrangers sont présents.

Véritable passerelle entre les générations – ce d’autant plus depuis la disparition des derniers Poilus –, le 11 novembre rappelle aux citoyens d’aujourd’hui et de demain que le devoir de mémoire, né dans les tranchées de 1914-1918, reste un pilier solide de l’unité nationale. Ce jour de cohésion et de recueillement permet également à la nation et aux armées de renforcer leur lien mutuel de confiance, afin de faire face, dans un contexte instable, aux menaces présentes et futures.